Bereichsnavigation

I Might Be Wrong

Modale Fluktuationen in der Musik von Radiohead

von Thomas MacMillan Radiohead. Quelle: Wiki Creative Commons

Radiohead. Quelle: Wiki Creative Commons

Als jemand mit einem Hintergrund in sowohl populärer Musikpraxis als auch Komposition fasziniert mich die britische Rockband Radiohead schon seit Langem. Sie scheinen das seltene Kunststück zu vollbringen, kommerziellen Erfolg mit einem hohen Maß an Experimentierfreude in ihrer Musik zu verbinden. Trotz meines Studiums der Komposition und Musiktheorie fand ich viele ihrer musikalischen Strukturen zunächst rätselhaft. Darüber hinaus schien die vorhandene Literatur über die Band nicht vollständig zu erklären, wie ihre ungewöhnlicheren harmonischen Strukturen funktionierten. Daher entschied ich mich 2019, meine Doktorarbeit über ihre Musik an der Universität der Künste zu schreiben – eine Arbeit, die vor Kurzem von musiconn veröffentlicht wurde, als zweiter Band der Reihe Fasane 322: Beiträge der Fachgruppe Musikwissenschaft an der Universität der Künste Berlin.

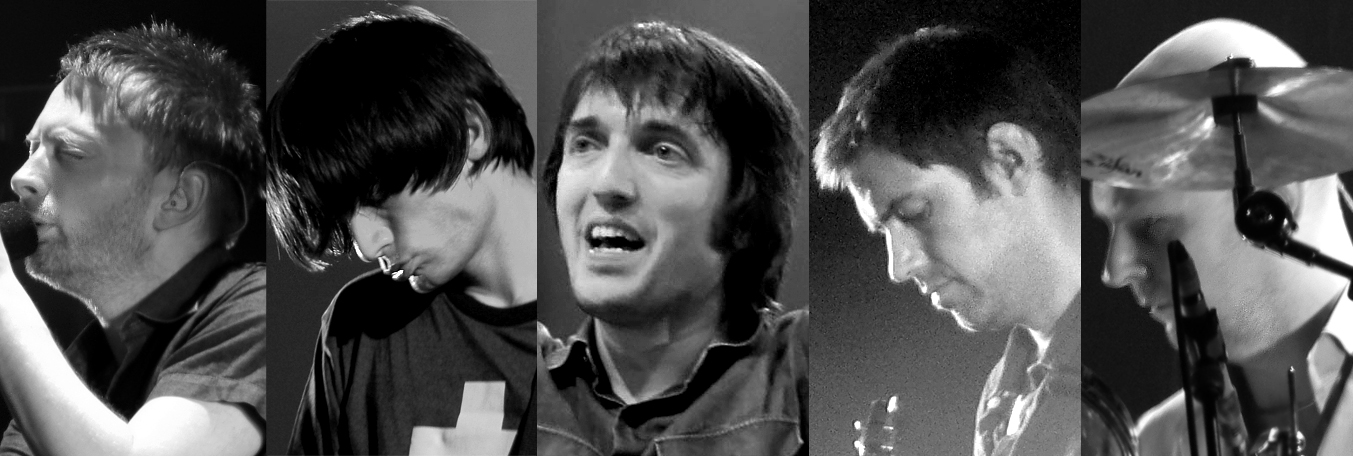

Eine besondere Herausforderung bei der Analyse populärer Musik liegt in ihrem theoretischen Rahmen, der nach wie vor unterentwickelt ist. Während sich die Musik seit dem 18. Jahrhundert auf Weise weiterentwickelt hat, die sich die damaligen Komponisten kaum hätten vorstellen können, ist das, was wir kollektiv als „Musiktheorie“ bezeichnen, leider weit weniger gewachsen (die Vorstellung, dass es eine einzige universelle „Musiktheorie“ gibt, ist ohnehin höchst problematisch). Folglich halten sich Konzepte aus der klassischen Musiktheorie – wie zielgerichtete harmonische Fortschreitungen, Tonika-Dominante-Beziehungen und die Schenker-Analyse – weiterhin hartnäckig. Kein Wunder also, dass die klassische Musiktheorie, wenn sie auf Material trifft, das nicht in ihre Kriterien der funktionalen Harmonie passt (zum Beispiel „In Limbo“ von Radiohead), auf Begriffe wie „Substitution“, „unterdeterminiert“ oder – noch absurder – „fehlende Tonika“ zurückgreifen muss.

Abbildung 1: Gesangs- und Gitarrenparts von Radioheads „In Limbo“ von 0:32-1:01

Abbildung 1: Gesangs- und Gitarrenparts von Radioheads „In Limbo“ von 0:32-1:01

Mein Forschungsansatz war es daher, die Musik von Radiohead auf ihren eigenen Grundlagen zu analysieren. Ihre experimentelleren musikalischen Strukturen wurden nicht als Abweichungen von etablierten Normen betrachtet, sondern vielmehr als radikalere Varianten dessen, was populäre Musik ohnehin bereits ausmacht – nämlich zyklische modale Akkordvamps.

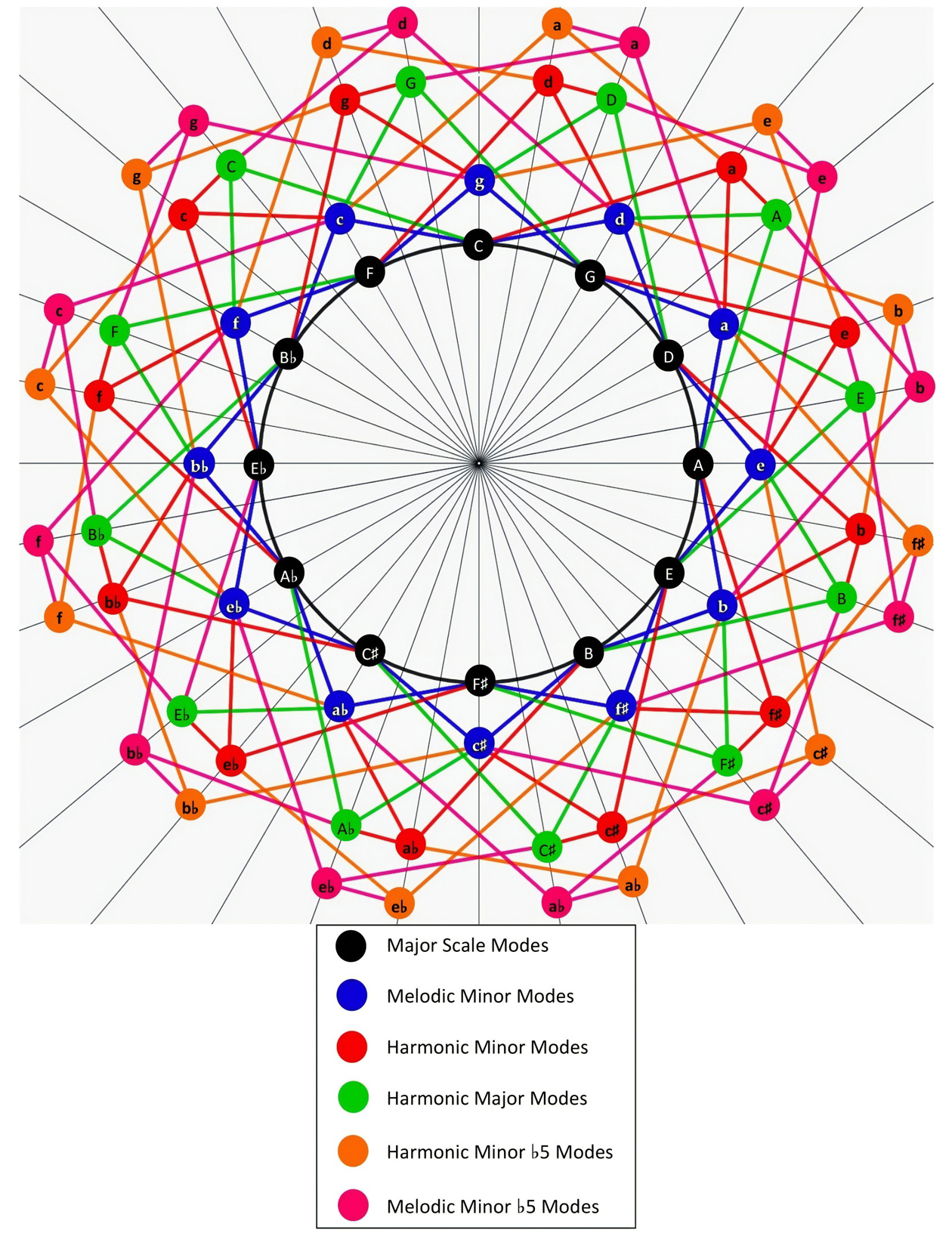

Dabei fiel mir auf, dass ein häufiges Merkmal der Musik von Radiohead der Wechsel von einer Tonart oder einem Modus zu einem anderen im Verlauf eines Songs ist („Modus“ ist, vereinfacht gesagt, eine Art von Skalenkonstellation). Einige dieser Wechsel sind subtil und bewirken allmähliche Farbveränderungen, während andere abrupt und extrem sind, wodurch sich plötzliche, unerwartete Stimmungswechsel ergeben. Um die Distanz zwischen verschiedenen Modi zu messen, entwickelte ich das unten gezeigte Diagramm. Es umfasst zweiundvierzig siebenstufige Modi, wobei jede Verbindungslinie eine chromatische Veränderung darstellt (d. h. den Wechsel einer einzelnen Note innerhalb eines Tonvorrats). Ohne zu technisch zu werden: Eine komplexe Harmonik mit vielen Veränderungen kann als Bewegung über große Distanzen innerhalb des Diagramms wahrgenommen werden, während einfachere Harmonik zwischen ein oder zwei benachbarten Knotenpunkten oszilliert.

Abbildung 2: Diagramm, das die Nähe zwischen Modi durch eine einzelne chromatische Veränderung zeigt.

Abbildung 2: Diagramm, das die Nähe zwischen Modi durch eine einzelne chromatische Veränderung zeigt.

Insgesamt wurden zweiunddreißig Radiohead-Songs mithilfe dieses Diagramms analysiert und anschließend in Kategorien unterschiedlicher harmonischer Komplexität eingeteilt. In jeder Analyse berücksichtigte ich außerdem die technischen Aspekte der Produktion sowie die historische und kulturelle Einbettung der jeweiligen Songs. Diese Elemente wurden zusammen mit der resultierenden Harmonik betrachtet, um mögliche Interpretationsansätze zu untersuchen.

Mein Ziel mit diesem Projekt war es nicht nur, ein besseres Verständnis für die Musik von Radiohead zu erlangen, sondern möglicherweise auch eine neue Perspektive auf populäre Musik im Allgemeinen zu eröffnen. Wenn es auch nur in geringem Maße dazu beiträgt, die große Kluft zwischen populärer Musikpraxis und dem, was wir „Musiktheorie“ nennen, zu überbrücken, dann habe ich mein Ziel erreicht.

Weiterführende Links

Die Doktorarbeit von Thomas MacMillan bei musiconn: https://doi.org/10.25366/2023.226