Bereichsnavigation

Tonbandtechnik, »Musique sérielle« und grafische Partituren

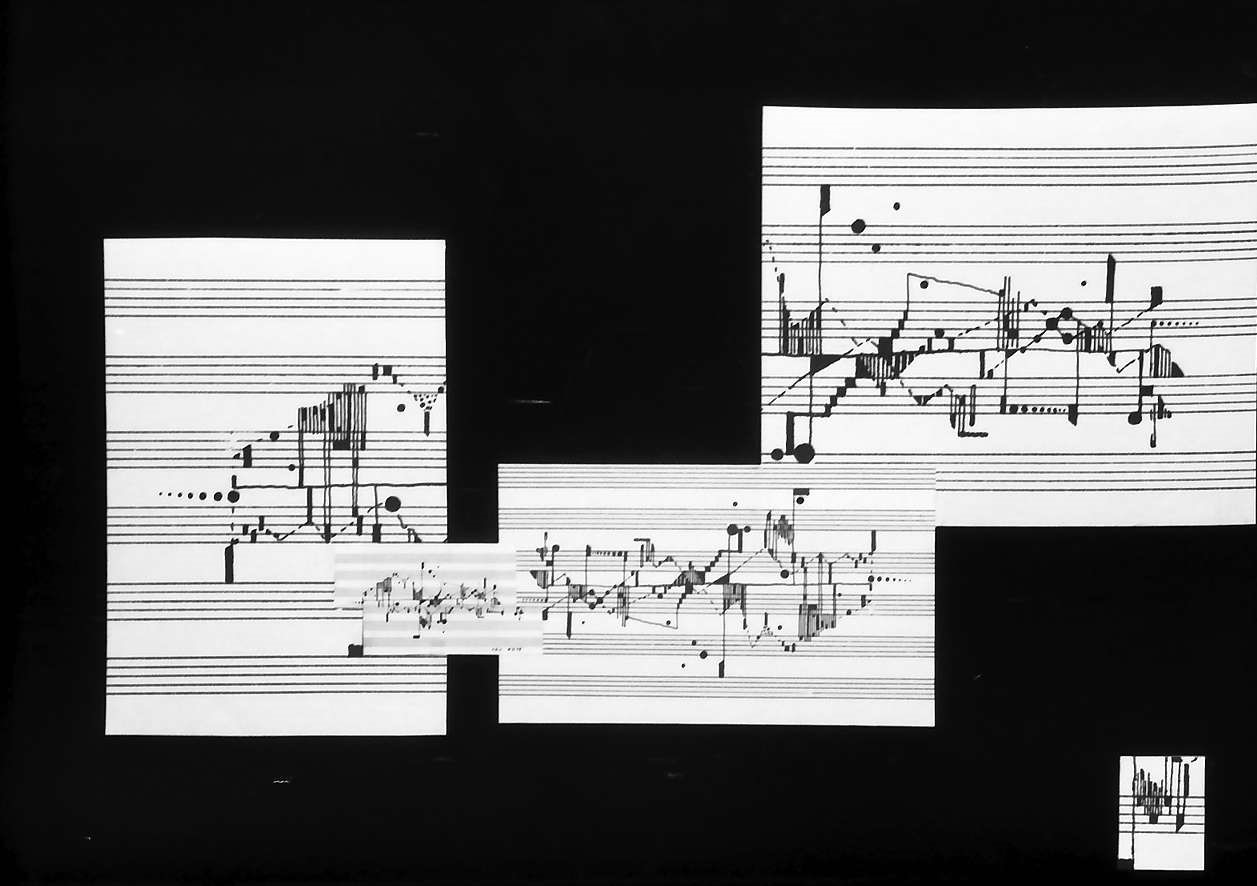

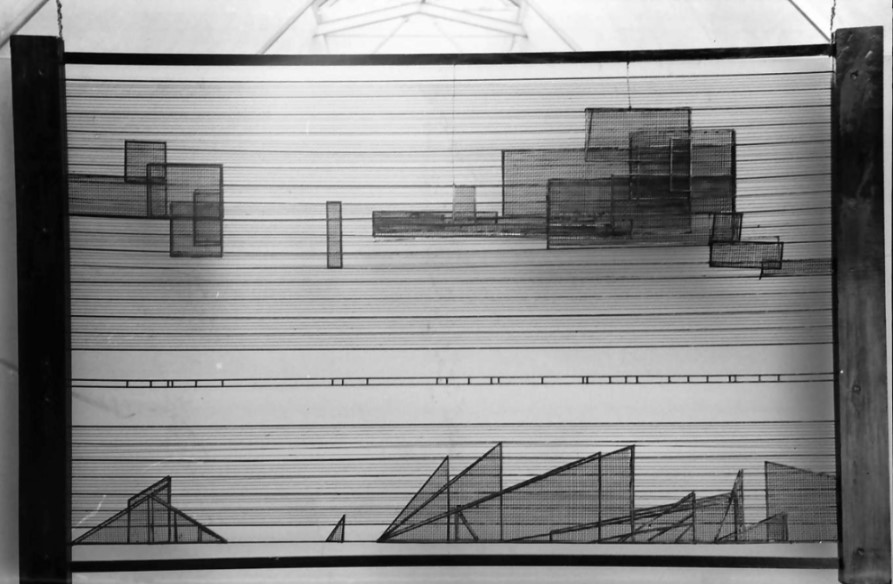

Roman Haubenstock-Ramati: Studie in Form. Entwurf für die AusstelIung »Musikalische Grafik« 1959 bei den Donaueschinger Musiktagen. Landesarchiv Baden-Württemberg,

Roman Haubenstock-Ramati: Studie in Form. Entwurf für die AusstelIung »Musikalische Grafik« 1959 bei den Donaueschinger Musiktagen. Landesarchiv Baden-Württemberg,

Abt. Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 059667 Bild 1. CC-BY-4.0-Lizenz.

von N. Andrew Walsh

Die typische Geschichte des Phänomens, das wir heute »grafische Partituren« nennen, beginnt mit einem markanten und asketischen Bild: Earle Browns December 1952. Die Partitur besteht aus einem Feld schwarzer Vierecke, die scheinbar im leeren Raum schweben. Die Partitur sei ein Versuch gewesen, neue kompositorische Ideen einzufangen und den Interpreten Freiheit zu geben, um bisher ungeahnte Klänge zu erzeugen, so Brown 1970 in einem Aufsatz zur Partitur. Weniger bekannt ist jedoch, dass December 1952 ursprünglich als eine kinetische Skulptur konzipiert war. Die Vierecke sollten kleine, auf dünnen Pfosten montierte Teile sein, die sich in einer Box bewegen und durch Mechanismen immer wieder neue Konfigurationen erzeugen. Die Ähnlichkeit zu Alexander Calders großen hängenden Mobiles wird vom Komponisten in seinen Notizen ausdrücklich erwähnt, und den Interpreten wurde empfohlen, in die Partitur »einzutreten« und sich »bewegen zu lassen oder sich selbst mit allen Geschwindigkeiten durch sie hindurchzubewegen« (aus den englischen Spielanweisungen: a performer must set all of this in motion [time], which is to say, realize that it is in motion and step into it … either sit and let it move or move through it at all speeds).

Doch es waren nicht allein neuartige ästhetische Interessen oder die Verbindung zur bildenden Kunst, die Komponisten zur Entwicklung neuer Formen des musikalischen Ausdrucks inspirierten. Das Aufkommen elektronischer Musik – und insbesondere der Tonbandtechnik – förderte in zweierlei Hinsicht die Entwicklung völlig neuer Formen schriftbildlich-musikalischen Denkens. Zunächst entstand die »Hörpartitur«, ein Werkzeug für Tontechniker und Komponisten zur Nachverfolgung elektronischer Werke. In einer Ausstellung grafischer Partituren 1959 in Donaueschingen wurde die »plastische Darstellung« eines elektronischen Musikwerks ausgestellt, die die Konturen und Textur des Hörergebnisses visuell abbildet. Zweitens ist eine klare Verwandtschaft zwischen dem physischen Umgang mit Musik auf Tonband zu erkennen – Teilen, Umkehren, Komprimieren, Dehnen –, die Komponisten auf die grafischen Elemente ihrer Partituren angewandt haben. Dieselbe haptische Handhabung von Tonbandstücken benutzten sie auch für Partiturfragmente.

Und es ist dieser letzte Aspekt, der die grafische Partitur in den Vordergrund der Nachkriegsavantgarde rückte. Denn dieser Akt der Manipulation musikalischer Elemente folgt denselben Prozessen, die Komponisten der seriellen Musik anwandten und sicherte der grafischen Partitur so ihre Vorrangstellung als ideales Werkzeug sowohl der aufkommenden elektronischen Musik als auch des Serialismus. Das Tonband eröffnete eine Welt bislang unbekannter Klangmöglichkeiten – mit den Worten von John Cage: »Jeder Klang kann in jeder Kombination und in jeder Kontinuität entstehen.« Doch es war das Verschmelzen mit den Techniken des Serialismus, das beiden die Aura der Zukunft verlieh, die Möglichkeit einer neuen Utopie auf völlig neuen Grundlagen verhieß und eine wahrhaft neue Kulturepoche einläutete. Und es war die gleichzeitige Entwicklung der ebenso reichen wie komplexen visuellen Ausdruckskraft grafischer Partituren, die ihre Eroberung ermöglichte.

Die Techniken der Tonbandmusik

Das erste Heft der Zeitschrift Melos von 1953 enthält eine Reihe kurzer Artikel über die Techniken und Werkzeuge elektronischer Musik. Ein Abschnitt widmet sich »elektronischen Instrumenten«, darunter dem Trautonium, um dessen Bekanntheit und Weiterentwicklung sich der Berliner Klaviervirtuose Oskar Sala sehr verdient gemacht hat. Ein Exemplar befindet sich heute in der Ausstellung des Musikinstrumenten-Museums des SIMPK. Ein weiterer Teil beschäftigte sich mit den Techniken der »Musique concrète« und der Manipulation aufgezeichneter Klänge zur Erschaffung neuer, bislang unerhörter akustischer Möglichkeiten. In einem Artikel zum Thema »Elektronische Kompositionstechnik« schreibt Werner Meyer-Eppler über die zeitgenössische Praxis der Komposition mit Tonband:

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, auf welche Weise der Komponist, der sich dieser Technik zuwendet, seine Intentionen schriftlich (graphisch) fixieren kann. Solange die Instrumente sich auf die herkömmliche Zwölftonskala beschränken, bleibt die normale Notierung brauchbar; zusätzlich zu vermerken ist nur die Einstellung des elektronischen Instruments und der Ort der anzubringenden Schnitte, Einschübe usw. Für nicht-zwölfstufige Systeme dagegen ist man vorerst noch auf eine genaue graphische Darstellung (»Fahrplan«) des zeitlichen Verlaufs jeder einzelnen der auf Band aufgezeichneten Schichten angewiesen oder auf eine drehbuchmäßige Festlegung der auszuführenden Manipulationen, wenn eine Darstellung des Klangverlaufs unmöglich erscheint.

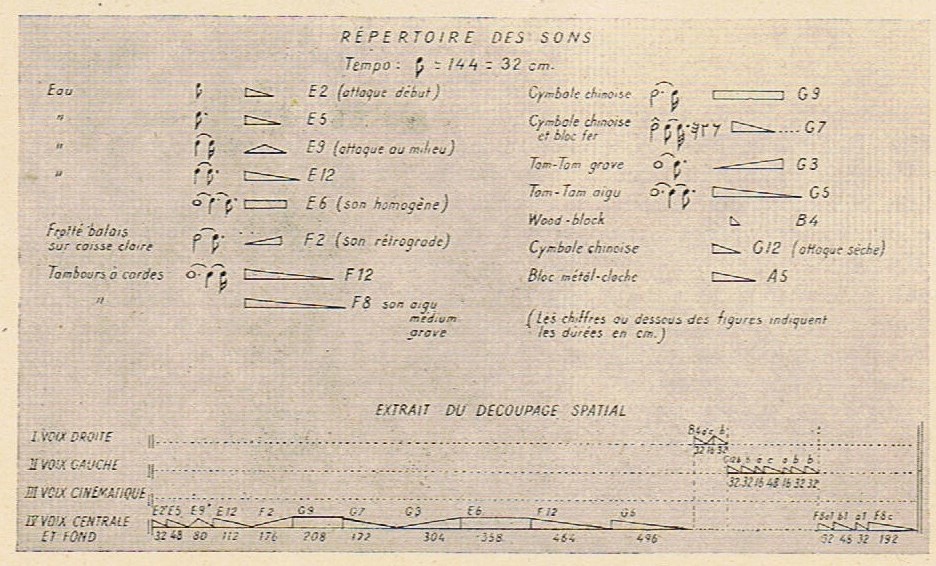

Im direkt daran anschließenden Artikel »Was ist musique concrète?« von Gert-Wolfgang Baruth finden wir eine detailliertere Diskussion spezifischer Werke, die in Pierre Schaeffers Atelier in Paris komponiert wurden. Dem Text sind zwei Abbildungen beigefügt, die die verschiedenen auf Tonband aufgenommenen Klänge darstellen, sortiert nach ihrer Quelle (Vögel, Wasser, Schlaginstrumente usw.) und angeordnet in einer grafischen Darstellung, ähnlich der von Meyer-Eppler beschriebenen.

Jeder Klang kann in jeder Kombination und in jeder Kontinuität entstehen.

John Cage

Der »Fahrplan« in dieser Abbildungen unterscheidet sich in seinem Aussehen nicht wesentlich von der bemerkenswerten »plastischen Darstellung« (eigentlich ein Ausschnitt aus Stockhausens Studie II), die sechs Jahre später in der von Roman Haubenstock-Ramati kuratierten Ausstellung »Musikalische Grafik« zu sehen war, die ursprünglich (und ziemlich bezeichnend) den Titel »Neue Wege in der Darstellung serieller Musik« trug.

Eine »plastische Darstellung« ohne Zuschreibung, tatsächlich Karlheinz Stockhausens Studie II für Elektronik. Aus der Ausstellung »Musikalische Grafik« 1959 bei den Donaueschinger Musiktagen. Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 059668 Bild 1. CC-BY-4.0-Lizenz.

Eine »plastische Darstellung« ohne Zuschreibung, tatsächlich Karlheinz Stockhausens Studie II für Elektronik. Aus der Ausstellung »Musikalische Grafik« 1959 bei den Donaueschinger Musiktagen. Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 059668 Bild 1. CC-BY-4.0-Lizenz.

Roman Haubenstock-Ramati

Roman Haubenstock-Ramati ist eine bemerkenswerte Figur an den Schnittstellen der drei wichtigsten Tendenzen der Nachkriegsavantgarde: Als Redakteur für Notationsstandards bei der Universal Edition in Wien war er persönlich für das charakteristische Erscheinungsbild der Partituren dodekaphoner und serieller Musik (von Pierre Boulez oder Anton Webern) verantwortlich. Gleichzeitig wurde er in Paris bei Pierre Schaeffer in »Musique concrète« ausgebildet; eine Erfahrung, die sein Denken über musikalisches Material stark beeinflusste. In einem Interview mit dem Autor, das am 25. Juli 2025 in Wien stattfand, beschreibt Bruno Liberda (ein Student Haubenstock-Ramatis, der bei der Wiederaufführung seiner bahnbrechenden Oper Amerika 2024 in Zürich die Elektronik programmierte) Haubenstock-Ramatis erste Begegnung mit elektronischer Musik:

Er ist von Tel Aviv nach Paris gekommen und war erstaunt von den akustischen Möglichkeiten. Er hat drei Stücke da gemacht: L'Amen de Verre und zwei andere. Und hat mir nur gesagt, es war für ihn – und wir sprechen jetzt von den 50er Jahren – eine Offenbarung, dass er einen Kontrabass plötzlich vier Oktaven tiefer gehört hat. Solche Klänge hat er vorher nie gehört. Das war damals noch eine Offenbarung.

Die akustischen Möglichkeiten der elektronischen Musik, die Haubenstock-Ramati entdeckte, sprengten die Grenzen der konventionellen Notenschrift. Haubenstock-Ramati besaß eine besondere Begabung für das abstrakte Denken, das die technologischen Entwicklungen seiner Zeit erforderte, wie Liberda weiter ausführt:

Und dann hat er seine elektronischen Werke bei mir im Studio hergestellt. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil Kyma [ein Gerät für elektronische Musik] ein relativ schwieriges Gerät ist. Er hatte keine Ahnung davon, hat aber sofort alles begriffen. […] Er hat einen unglaublichen intellektuellen Zugang gehabt und damit sehr schnell begriffen, worum es geht.

Tonbandmusik, wie auch elektronische Musik im Allgemeinen, war eng mit den abstrakten Prozessen der Materialbehandlung verbunden, die auch in der seriellen Musik zu finden sind. Im Programmheft zur Ausstellung von 1959 erklärt Haubenstock-Ramati die Entstehung musikalischer Grafiken als Ergebnis der kontinuierlichen Unterteilung des zeitlichen Spektrums im Serialismus. Ähnlich der Praxis in der Tonbandmusik wird der Zeitablauf nicht in ganzen Noten, halben Noten usw. gemessen, sondern durch ein auf jede beliebige Länge kürzbares Tonband:

der komponist serieller musik wird sich zwangsläufig mit dem problem beschäftigen müssen, eine neue grafische darstellung seiner musikalischen gedanken zu finden. aus dem bestreben, ein schärferes bild des wirklichen musikalischen geschehens zu zeichnen, entsteht ein notenbild, das mehr und mehr von der traditionellen form abweicht.

entscheidender faktor ist die zeit. an stelle der symbolischen darstellung, derer sich die konventionelle notenschrift bedient, wird in den neuen aufzeichnungen angestrebt, dem ablauf der zeit möglichst adäquat zu folgen.

aus der dialektik des subjektiven und objektiven zeitempfindens ergeben sich neue grafisch-musikalische konzeptionen, welche die zwischen stabilität und variabilität oszillierende musik fixieren.

diese konzeptionen werden einerseits durch eine neue grafische mise en page repräsentiert, anderseits führen sie in die welt neuer grafischer darstellung musikalischer vorgänge, sowohl mit verwendung der traditionellen notenschrift-symbole als auch in neuer form freier und spontaner zeichnung.

»Musique sérielle«

Für die vorliegende Diskussion ist es wichtig klarzustellen, dass es sich bei der »seriellen Musik« der 1950er Jahre nicht bloß um die Dodekaphonie handelt, wie sie in den 1920er Jahren von der Zweiten Wiener Schule praktiziert wurde, sondern um einen viel abstrakteren Prozess, der mehrere Ebenen musikalischer und formaler Organisation umfasst. (Wir übernehmen den französischen Begriff »musique sérielle«, um diesen Unterschied deutlich zu machen). »Serielles Denken« bedeutet, die Elemente der musikalischen Komposition als auf einer abstrakten Ebene wirkend zu betrachten, die oft unvorhersehbare Ergebnisse hervorbringt. Ähnlich wie in der elektronischen Musik – in der Prozess-Sequenzen, Signalgeneratoren und Rückkopplungsschleifen neue, unvorhersehbare musikalische Formen generieren können – operiert serielles Denken oft weit entfernt vom endgültigen musikalischen Ergebnis und existiert daher in einer Weise, für die die grafische Darstellung oft das geeignetste Werkzeug ist. Wie Haubenstock-Ramati später bei seinen Studenten konstatierte (von Bruno Liberda überliefert):

Er hat auch immer gesagt, du musst nicht serielle Musik komponieren, aber du musst seriell denken. Weil das nicht mehr abzuschaffen ist.

Diese Form der strukturellen Organisation, bestehend aus kleineren Komponenten, die sich durch abstrakte Organisationsprinzipien auf neuartige, unvorhersehbare Weise kombinieren lassen, wandte Haubenstock-Ramati in seinen grafischen Partituren an, die er als »dynamisch geschlossene Form« beschrieb1. Sie weist ebenfalls eine klare Affinität zu den mobilen Skulpturen Alexander Calders auf, wie eine seiner eindrucksvollsten Partituren dieser Zeit, das Mobile for Shakespeare von 1960, zeigt. Wie schon bei Earle Brown und December 1952 führt der »mobile« Charakter dieser Partituren zu immer neuen Kombinationen und Permutationen des notierten (und gezeichneten) Materials. Wie bei Browns Partitur geht es bei Haubenstock-Ramatis grafischen Partituren weniger um die musikalische Oberfläche des Geschehens im Moment, sondern vielmehr um die abstrakte, formale Organisation des Inhalts, die im Ergebnis weitgehend unbestimmt bleibt.

Haubenstock-Ramati vertraute bei der Ausführung seiner Partituren enorm auf die Fähigkeiten seiner Interpreten: Um im Moment der Aufführung im Sinne solcher grafischen Partituren zu denken, ist eine viel tiefere Auseinandersetzung mit der Partitur erforderlich, als nur die Anweisungen einer herkömmlichen Notation auszuführen oder die Markierungen auf der Seite so zu »lesen«, als ob sie sich auf das musikalische Ergebnis bezögen.

Mein aktuelles Forschungsprojekt am SIM zur »Interpretationsgeschichte grafischer Partituren« versucht, diese Lücke in der Interpretationsforschung Neuer Musik zu schließen. Die bemerkenswerten Partituren, die einer völlig neuartigen Logik der Aufführungspraxis folgen, haben sich in der Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts als schwieriges Thema erwiesen. Indem aber größere Klarheit über diesen Aspekt der Kunst der Nachkriegsavantgarde entsteht, werden hoffentlich auch die Praktiken der Tonbandmusik und des Serialismus besser zu verstehen sein, die, wie wir gezeigt haben, eng miteinander verbunden sind.

Anmerkungen

1 siehe zum Beispiel Eun-Ha Kim, »Unfinished« – eine Geschichte geht nie zu Ende: Roman Haubenstock-Ramatis Credentials or »Think, Think Lucky«. Mitteilungen der Paul-Sacher-Stiftung, 2001, Nr. 14.

Zum Autor

Dr. Dr. N. Andrew Walsh ist Komponist (PhD SUNY Buffalo 2009) und Musikwissenschaftler (Dr. phil. Staatl. Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart 2020). In beiden Bereichen konzentriert er sich besonders auf die grafischen Partituren der Nachkriegsavantgarde. Von Mai bis Juli 2025 forschte er als Gastwissenschaftler am SIM. mehr