Bereichsnavigation

Antworten zum Instrumenten-Quiz

Das Waldhorn

Es ist schon spät, es wird schon kalt,

Was reit’st du einsam durch den Wald?

Der Wald ist lang, du bist allein,

Du schöne Braut! Ich führ’ dich heim!

Groß ist der Männer Trug und List,

Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,

Wohl irrt das Waldhorn her und hin,

O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.

Joseph von Eichendorff, aus: Waldgespräch

Der sehnsuchtsvolle Klang des Waldhorns, das von fern ertönt, wird in der romantischen Dichtung oft beschworen; besonders in der Imagination des Dichters Joseph von Eichendorff (1788–1857) hat er eine große Rolle gespielt. Etwa zu jener Zeit, in der Eichendorff das Gedicht Waldgespräch geschrieben hat, 1815, war im Bereich des Blechblasinstrumentenbaus gerade eine bedeutende Erfindung gemacht worden: Heinrich Stölzel und Friedrich Blühmel hatten in den Jahren 1813/1814 Blechblasinstrumente mit Ventilen entwickelt, durch die das chromatische Spiel auf Hörnern, Trompeten und Posaunen erheblich erleichtert wurde.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts gewannen Blechblasinstrumente mit Ventilen in der romantischen Musik immer mehr an Bedeutung, etwa in Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann oder Johannes Brahms. Der weiche, volle, träumerische und dunkle Ton des Waldhorns kommt zum Beispiel besonders schön im 2. Satz der 4. Sinfonie, Andante moderato, von Johannes Brahms zum Tragen.

Man sagt, dass Hörner aufgrund ihrer weiten Mensur, das heißt: ihres stark konisch verlaufenden Rohres, weicher und etwas dunkler klingen als Trompeten, deren Bohrung leicht konisch oder zylindrisch verläuft.

Das hier vorgestellt Waldhorn unseres Musikinstrumenten-Museums (Kat.-Nr. 4366) hat der Berliner Instrumentenbauer Johann Gottfried Moritz (1777–1840) zwischen 1835 und 1840 gebaut.

Hörbeispiel

Das Synclavier

Das Synclavier ist der Rolls-Royce unter den digitalen Synthesizern der späten 1970er und frühen 1980er Jahre. Dieses Musikinstrument kostete seinerzeit bis zu eine halbe Million Dollar und war ein Luxusapparat, der Sampling, Harddisc Recording und FM-Synthese (Frequenzmodulations-Synthese) vereinte. An das Synclavier konnte man externe Festplatten mit sagenhaften 5 bis 50 MB Speicherplatz anschließen. Nur wenige Tonstudios konnten sich die Anschaffung eines Synclaviers leisten. Das Berliner Musikinstrumenten-Museum im SIM beherbergt drei historische Exemplare des Synclaviers. Im Tonstudio des Staatlichen Instituts für Musikforschung sind in der ersten Hälfte der 1980er Jahre Klangaufnahmen mit einem dieser Synthesizer produziert worden, die in jeder Hinsicht einzigartig sind. Kennt man heute die Vintage-Klänge des Synclaviers fast ausschließlich aus Popsongs der 1980er-Jahre, etwa von den ersten Tönen aus Michael Jacksons Song Beat It, so hat der Musikwissenschaftler Norbert Böker-Heil dieses Instrument zur selben Zeit bei der Analyse hochkomplizierter polyphoner Musik des Mittelalters eingesetzt. Dabei sind Realisationen von Werken aus dem 14. und 15. Jahrhundert entstanden, die einem Aufsatz Böker-Heils im Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung 1983/84 auf einer Tonfolie beigelegt wurden.

Beauté parfaite, eine Ballade des späten Mittelalters, komponiert von dem italienischen Komponisten Antonello da Caserta auf einen Text des berühmtesten Dichterkomponisten der Zeit, Guillaume de Machaut (ca. 1300–1377), im Klanggewand eines Synclaviers der Firma New England Digital, konserviert auf einer charmant knisternden Tonfolie, digitalisiert für eine Hörquiz-App: Diese Kombination ist ein absolutes Unikat der Klang-, Medien- und Musikinstrumentengeschichte!

Hörbeispiel

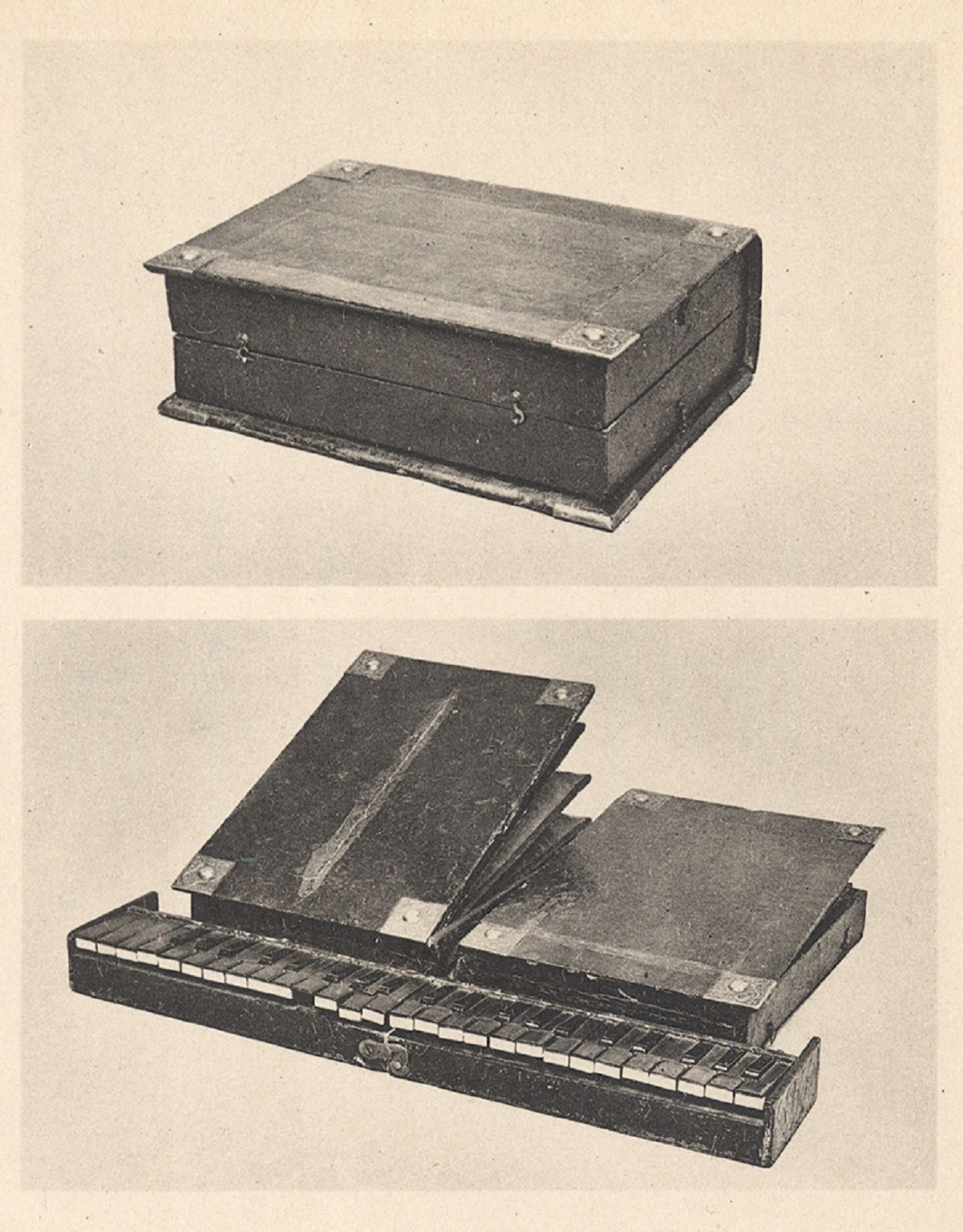

Das Bibelregal

Ein Regal ist eine kleine, portable Orgel mit Zungenpfeifen. Um dieses Musikinstrument zum Erklingen zu bringen, sind wie bei alten historischen Orgeln vor dem Ende des 19. Jahrhunderts zwei Personen nötig: Die eine ist für das Spielen des Instruments, eine zweite für die Luftversorgung der Orgel zuständig. Ein Regal hat zwei Keilbälge, durch deren Betätigung Luft in die Windlade gepumpt wird. Spielt man auf der Klaviatur, während die Bälge betätigt werden, so gelangt die Luft aus der Windlade in die kleinen Zungenpfeifen.

Das Instrument heißt Regal – aber nicht etwa, weil es gleichzeitig als Ablage für Bücher oder andere Gegenstände diente. Vielmehr hat es äußerlich selbst Ähnlichkeit mit einem Buch; die Keilbälge ähneln zwei Buchhälften. Im 16. und 17. Jahrhundert, als Regale besonders populär waren, sprach man bei einzelnen Instrumenten sogar von Bibelregalen. Die Bälge von Bibelregalen waren so bemalt, dass man meinen konnte, es handele sich um zwei Buchhälften einer großformatigen Hausbibel.

Woher die Bezeichnung Regal für eine kleine Orgel mit Zungenpfeifen eigentlich stammt, konnte noch nicht hinreichend aufgeklärt werden. Eine Theorie besagt, dass die Bezeichnung von dem französischen Wort rigole (Kehle) kommt. Als Kehle wiederum bezeichnet man im Orgelbau einen Bauteil der Zungenpfeife. Zungenpfeifen sind Orgelpfeifen, bei denen der Luftstrom eine kleine durchschlagende Metallzunge in Schwingung versetzt, wie beim Harmonium. Mit Zungenpfeifen kann man den Klang von Trompeten, Posaunen und Rohrblattinstrumenten imitieren. Manchmal haben Zungenpfeifen auch einen schnarrenden Klang (wenn die Kehle unbeledert ist).

Das Regal, welches sich im Berliner Musikinstrumenten-Museum befindet (Kat.-Nr. 349), stammt aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Das Instrument ist heute noch spielbar – es erklingt regelmäßig bei den Führungen durch das Museum!

Hörbeispiel

Das Fagott

Wie die Oboe gehört das Fagott zu den sogenannten Doppelrohrblattinstrumenten: Der Ton wird durch das Anblasen von zwei kleinen Schilfrohrblättchen erzeugt, die an ihrem unteren Ende zusammengebunden sind und in ein S-förmig gebogenes Messingröhrchen münden (S-Bogen). Der S-Bogen verbindet das Doppelrohrblatt mit einem konisch gebohrten und u-förmig geführten Holzkorpus, welches sich aus vier Teilen zusammensetzt: dem Oberstück (auch Flügel genannt), dem Stiefel, der Bassröhre und dem Schallstück.

Die Wilhelm Heckel GmbH ist wohl einer der international traditionsreichsten Hersteller für Holzblasinstrumente. Die Werkstatt wurde 1831 in Biebrich (bei Wies-baden) von Johann Adam Heckel und Karl Almenräder unter dem Namen Almenräder und Heckel gegründet und seit 1887 von Johann Adams Sohn Wilhelm unter dem Namen Wilhelm Heckel Biebrich weitergeführt. Die Firma, die sich noch immer in Familienbesitz befindet, existiert als Wilhelm Heckel GmbH bis heute und produziert hochwertige Holzblasinstrumente, deren Klang von Musikern aus aller Welt geschätzt wird.

Wilhelm Heckel führte im Jahr 1870 ein neues Klappensystem beim Fagott ein – das sogenannte Heckel-System –, welches vor allem im Hinblick auf das Verhältnis von Klappen, Abstände in der Tonlochbohrung und bequeme Greifbarkeit einen erheb-lichen Fortschritt gegenüber dem Barockfagott bedeutete und sich als ein Standardsystem durchgesetzt hat.

Michael von Schönermark, Fagottist beim Konzerthausorchester Berlin, spielt ein modernes Fagott (Modell 41i) der Firma Wilhelm Heckel GmbH aus dem Jahr 2007.

Das Hauptthema aus dem 1. Satz von Wolfgang Amadeus Mozarts Fagottkonzert in B-Dur klingt auf solch einem modernen Fagott, das die instrumentenbauliche Erfahrung von fast 200 Jahren in sich trägt, makellos.

Hörbeispiel

Die Pedal-Steel-Gitarre

Die Pedal-Steel-Gitarre des Berliner Musikinstrumenten-Museums (Kat.-Nr. 5976) ist eine echte Rarität: Bei dem Instrument handelt es sich nach Auskunft des Erbauers Klaus Peter Albrecht um eine von insgesamt nur fünf Pedal-Steel-Gitarren aus seiner Werkstatt in Berlin, und damit um eines der fünf Instrumente dieses Typs, die überhaupt je in der DDR hergestellt worden sind.

Musikstilistisch steht der Klang der Pedal-Steel-Gitarre für Country-Musik. Besonders charakteristisch für das Gitarrenspiel in der Country-Musik ist das stufenlose Gleiten zwischen zwei benachbarten Tönen. Dies wird dadurch erreicht, dass die linke Hand, anstatt die Saiten abzugreifen, mit einem Metallstab – „slide bar” (wörtl.: Gleitstab) – über die Saiten gleitet.

Ganz anders als bei gewöhnlichen Gitarren ist auch die Konstruktion des Instruments: Eine Pedal-Steel-Gitarre hat meistens zwei Hälse mit jeweils zehn Saiten. Die Hälse sind horizontal in ein Gestell eingebaut. Der Spieler sitzt vor der Gitarre wie an einem Tisch. Die linke Hand gleitet mit dem Metallstab über die Saiten; die Finger der rechten Hand zupfen mit sogenannten Fingerpicks die Saiten an. Fingerpicks sind aus Kunststoff oder Metall gefertigte Zupfhilfen, die – quasi in der Funktion verlängerter Fingernägel – auf die Fingerkuppen aufgesteckt werden. Mit Fingerpicks kann man einen härteren Ton erzielen als mit den unbewehrten Kuppen der Finger. Eine Pedal-Steel-Gitarre verfügt über Fußpedale und Kniehebel, durch welche während des Spiels die Stimmung einzelner Saiten in (bis zu drei) Halbtonschritten auf- oder abwärts verändert werden kann.

Die Saiten einer Pedal-Steel-Gitarre sind in sogenannter offener Stimmung – open tuning – gestimmt. Dies bedeutet, dass die fünf Saiten jeweils eines Halses im offenen Zusammenklang (d.h. ohne einzelne Saiten mit der linken Hand abzugreifen) einen brauchbaren Akkord ergeben. Häufig sind die Saiten auf die für Country-Musik typischen Sext- oder Septnonakkorde eingestimmt.

Klaus Peter Albrecht spielt auf der Pedal-Steel-Gitarre (Kat.-Nr. 5976) den Steel Guitar Rag von Leon McAuliffe (1917–1988).

Hörbeispiel

Die Stradivari

Seit Gründung des Berliner Musikinstrumenten-Museums im Jahr 1888 sind dem Haus unzählige Geigen angeboten worden, die angeblich aus der Werkstatt des berühmtesten Geigenbauers der Welt stammen: Antonio Giacomo Stradivari (geboren in den 1640er Jahren; gestorben 1737). Zumeist handelte es sich dabei aber um Geigen, in die – zum Zweck der Wertsteigerung – Zettel eingeklebt sind, auf denen die gefälschte Werkstattsignatur von Stradivari zu lesen ist.

Um sagen zu können, ob ein Instrument wirklich von Stradivari stammt oder nicht, müssen eine Reihe von baulichen Kriterien sorgfältig geprüft werden. Besonders wichtig ist auch die so genannte Provenienz, d.h. die Vorbesitzer und Herkunft des Instruments müssen so weit als nur irgend möglich bekannt bzw. nachvollziehbar sein. Das Berliner Musikinstrumenten-Museum hat im Jahr 1956 eine Geige in seine Sammlung aufgenommen (Kat.-Nr. 4467), von der feststehen darf, dass es sich um ein Instrument des bedeutenden Cremonenser Geigenbauers handelt. Die Geige ist mit einem gedruckten Zettel signiert.

Baulich kann man diese Geige in Stradivaris goldene Periode (ca. 1700 bis 1725) einordnen, die sich durch Ausgewogenheit der Bauform charakterisieren lässt. Die Umriss-Rundungen (im Geigenbau wird auch von Bügeln gesprochen) dieses klassischen Violinmodells von Stradivari waren in den folgenden Jahrhunderten das Vorbild für zahllose Nachbauten: runde Oberbügel, leicht gestreckte Mittelbügel, flachrunde Unterbügel.

Es gehört zu den Aufgaben eines Musikinstrumenten-Museums, seinen Bestand konservatorisch zu sichern und wissenschaftlich zu dokumentieren. Zur Dokumentation gehört auch die Klangdokumentation. Diese darf aber niemals auf Kosten der Substanz des Originalinstrumentes gehen. Die konservatorische Sicherung geht vor. So befinden sich im Klangarchiv des Museums nur wenige Aufnahmen unserer Stradivari.

Helga Thoene hat auf der Stradivari-Geige einen Allegro-Satz für Violine und Basso continuo von Georg Anton Benda (1722–1795) eingespielt. Begleitet wurde sie von Alfred Lessing auf der Bass-Viola da gamba von Barak Norman (Kat.-Nr. 168) und Walter Thoene auf dem Cembalo von Gottfried Silbermann (Kat.-Nr. 5). Es handelt sich um eine historische Tonaufnahme.

Hörbeispiel

Das Mixturtrautonium

Das Trautonium ist ein elektronisches Musikinstrument, welches um 1930 von Friedrich Trautwein (1889–1956) an der Hochschule für Musik Berlin-Charlottenburg entwickelt wurde.

Bei vielen späteren Synthesizern erfolgt die elektrische Imitation von Naturklängen dadurch, dass durch mehrere Tongeneratoren das Obertonspektrum von Klängen (re)konstruiert wird. Als Obertonreihe bezeichnet man in der musikalischen Akustik die Reihe natürlicher Teiltöne, aus denen sich ein bestimmter Klang zusammensetzt. Die Obertonreihe baut sich gemäß elementarer Schwingungsverhältnisse auf (mit den Proportionen 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 …). Von dem Ton c aus lauten die ersten Töne dieser Reihe also: c – c – g – c – e – g – b – c. Und jetzt kommt’s: Das Trautonium ist eines der wenigen elektronischen Musikinstrumente, welches mit einer künstlich erzeugten Untertonreihe (man sagt auch: subharmonischen Reihe) arbeitet. Diese ist, von c aus, spiegelsymmetrisch zur Obertonreihe zu denken: c – c – f – c – as – f – d – c; – zugrunde liegen jedoch dieselben Proportionszahlen, nach unten (als Bruchzahlen) gespiegelt: 1 – 1/2 – 1/3 – 1/4 – 1/5 … und so weiter – was für eine Idee! Die Subharmonischen konnten so gut kontrolliert werden, dass sie sogar zur Klangfarbengestaltung eingesetzt wurden, ähnlich wie bei den Mixtur-Registern einer Orgel.

Die Tonhöhensteuerung erfolgt über ein sogenanntes Bandmanual. Das ist eine Metallschiene, über die ein Widerstandsdraht gespannt ist. Der Spieler drückt den Draht auf die Metallschiene, und je nachdem, an welcher Stelle der Draht die Schiene berührt, entstehen unterschiedliche Tonhöhen – genauso wie bei einer Geige. Schon die Versuchsmodelle des Trautoniums beeindruckten die Hörer auch mit ihrer Fähigkeit, verschiedene Klangfarben zu synthetisieren.

In den 1930er Jahren baute die Berliner Telefunken AG zunächst 200 Exemplare des Trautoniums. Weil das Trautonium als Instrument für Hausmusik gedacht war, nannte man es auch Volkstrautonium. Gemeinsam mit dem Komponisten und Virtuosen Oskar Sala (1910–2002) entwickelte Friedrich Trautwein das Trautonium weiter zum Mixturtrautonium. Der Begriff Mixtur bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die besonderen Klangmischungen, welche durch die subharmonische Reihe erzeugt werden können.

Das Berliner Musikinstrumenten-Museum besitzt drei Trautonien. Zwei davon sind in der Dauerausstellung zu sehen: ein Volkstrautonium (Kat.-Nr. 5264) und ein Mixturtrautonium (Kat.-Nr. 5834). Bei dem Volkstrautonium handelt es sich um ein Originalinstrument der Telefunken AG Berlin, gebaut im Jahr 1933. Das Mixturtrautonium nach Oskar Sala ist das Ergebnis einer Projektarbeit von Professoren der Fachhochschule der Deutschen Bundespost, Hans-Jörg Borowicz, Helmut Zahn und Dietmar Rudolph. Zusammen mit ihren Studenten bauten sie 1988 das Mixturtrautonium nach, allerdings mit neuer Halbleitertechnik. Das fertige Instrument stellten sie Oskar Sala zur Verfügung, der es auch noch, trotz seines hohen Alters, in zahlreichen Konzerten und Vorträgen nutzte.

Die Musiken, Klänge, Geräusche, die mit einem Mixturtrautonium erzeugt werden können, sind unendlich mannigfaltig. Oskar Sala hat diese Möglichkeiten vielfach für Filmmusiken genutzt. Berühmtestes Beispiel: Die Vogellaute in Alfred Hitchcocks Thriller The Birds (1962) hat er, kaum zu glauben, ohne Ausnahme auf seinem Trautonium geschaffen.

Hörbeispiel

Die Traversflöte

Auf dem Titelblatt des Werks Principes de la Flûte Traversière aus dem Jahr 1707, in dem Jacques-Martin Hotteterre le Romain (1674–1763) die Grundlagen des Querflötenspiels abhandelt, ist eine Traversflöte abgebildet, die in verblüffend vielen Einzelheiten einem Instrument aus dem Berliner Musikinstrumenten-Museum ähnelt – der Querflöte in C, Kat.-Nr. 2670.

Diese Querflöte ist aus schön geflammtem, rötlich-braunem Buchsbaum gefertigt und hat sechs Grifflöcher sowie eine Klappe aus Silber. Hervorzuheben ist die ovale Form des Mundloches. Dieses historische Instrument ist ein hervorragendes Beispiel einer dreiteiligen, französischen Querflöte aus dem 17. Jahrhundert. Sie setzt sich aus Kopf-, Mittel- und Fußstück zusammen; Kopf- und Mittelstück sind mit dem Brandstempel „Hotteterre” und einem Anker signiert. Aufgrund dieses Stempels wird das Instrument Jean Hotteterre le Romain zugeschrieben, der es im 3. Viertel des 17. Jahrhunderts in Paris gebaut haben soll. Gleichwohl ist diese Zuschreibung mit Vorsicht zu genießen; zu viele Mitglieder der Hotteterre-Familie – ein ganzer Clan von Instrumentenbauern, Musikern und Komponisten – kommen als Erbauer für das Instrument in Frage.

Frank Nagel hat auf dieser historischen Querflöte das Stück L'echo aus dem Premier livre de pièces pour la flute traversière von Jacques-Martin Hotteterre le Romain eingespielt. Es handelt sich hierbei um eine ältere Aufnahme, der man einen gewissen historischen Charakter – und Charme – nicht absprechen kann.

Hörbeispiel

Das Tenorsaxophon

Adolphe Sax (1814–1894) hat die Saxophonfamilie als eine Kombination aus dem Schallkörper eines Blechblasinstruments (der Ophikleïde) und dem Mundstück eines Holzblasinstruments (der Klarinette) konzipiert. Saxophone sind lauter als Klarinetten, weshalb sie vor allem in der Militärmusik und im Jazz eine zusätzliche Alternative zur Klarinette darstellten. In der Big Band erforderte das Zusammenspiel mit anderen Blechbläsern und der Rhythmusgruppe eine möglichst laute Holzbläsersektion. Das Saxophon konkurrierte in diesem Kontext zwar mit der Klarinette, konnte diese aber nie völlig verdrängen. Der stärkste Konkurrent der Klarinette war das Tenorsaxophon.

Als „Vater” des solistischen Tenorsaxophonspiels im Jazz gilt Coleman „Hawk” Hawkins (1904–1969), der Tenorsaxophon und Klarinette gleichberechtigt nebeneinander stellte. Ein weiterer hervorragender Tenorsaxophonist ist John Coltrane (1926–1967), im Bereich des Free Jazz Albert Ayler (1936–1970).

Maurice Ravel (1875–1937) schreibt in der Partitur seines Boléro (1928) Tenor-, Sopranino- und Sopransaxophon vor. Auch im Musiktheater des 20. Jahrhunderts spielt das Tenorsaxophon eine Rolle, so in Paul Hindemiths (1895–1963) Oper Cardillac (1926), wo es zur Charakterisierung der Hauptfigur des mordenden Goldschmieds eingesetzt wird

Hörbeispiel

Das Clavichord

Wer das Clavichord erfunden hat, weiß man nicht. Man nimmt an, dass es Ende des 14. Jahrhunderts in Italien entstanden ist. Der Name des Instruments bringt zum Ausdruck, dass es sich sowohl um ein Tasten- als auch um ein Saiteninstrument handelt – gleichsam um ein besaitetes Tasteninstrument: Clavis (von lat. clavis) bedeutet „Taste”; chord (von griech. chordē) bedeutet „Saite”. Im direkten Vergleich mit den Klängen von anderen Tasteninstrumenten – Orgeln, Cembali und Hammerflügeln – wirkt der Klang des Clavichords leise und intim; das Clavichord ist ein zartbesaitetes Instrument.

Die Saiten des Clavichords werden durch so genannte Tangenten zum Schwingen gebracht; das sind schmale Messingblättchen, die am hinteren Ende des Tastenhebels eingeschlagen sind. Wenn eine Taste niedergedrückt wird, berührt die Tangente am anderen Ende ein Saitenpaar (das man auch Chor nennt); durch den Tangentenstoß wird dieses Saitenpaar in Schwingung versetzt. Das Besondere am Clavichord ist, dass der Ton – anders als beim Cembalo und Hammerflügel – nach dem Anschlag der Taste noch verändert werden kann. Hält man eine Taste gedrückt und übt man mit dem Finger einen wiegenden Druck darauf aus, entstehen leichte Tonhöhenschwankungen. Diese Tonhöhenschwankung nennt man Bebung.

Es gibt gebundene und ungebundene (oder auch: bundfreie) Clavichorde. Bei gebundenen Clavichorden werden zwei bis vier Tasten ein und demselben Saitenpaar zugeordnet: Abhängig davon, welche Taste man drückt, wird das Saitenpaar an jeweils unterschiedlicher Stelle abgeteilt, so dass verschiedene Töne entstehen. Bei ungebundenen Clavichorden ist dagegen eine Taste stets einem einzigen Saitenpaar zugeordnet. Der Ausdruck „gebunden” bezieht sich also darauf, dass sich mehrere Tasten ein Saitenpaar teilen müssen.

Clavichorde wurden bis in das frühe 19. Jahrhundert hinein gespielt. Klaviermusik, die man üblicherweise mit dem Klang eines Hammerflügels oder eines modernen Konzertflügels assoziiert, ist also bis Anfang des 19. Jahrhunderts durchaus auch auf Clavichorden erklungen. Die frühen Klaviersonaten etwa von Joseph Haydn (1732–1809) waren für Clavichord oder Cembalo geschrieben. Conny Restle, Direktorin des Berliner Musikinstrumenten-Museums, demonstriert mit ihrer Einspielung eines Allegros von Haydn (aus: Divertimento in G-Dur, Hoboken XVI:G1), wie ein Werk aus der Frühklassik auf einem historischen Clavichord von Johann Gottlob Horn (Kat.-Nr. 5568) aus dem Jahr 1793 klingt: zart und graziös (Hörbeispiel).

Hörbeispiel

Die Laute

Die aus dem arabischen Kulturkreis stammende Laute gelangte im 12. Jahrhundert nach Europa und machte dort in den folgenden Jahrhunderten eine Karriere als Kammermusikinstrument, die allenfalls vergleichbar ist mit der Bedeutung des Klaviers im 19. Jahrhundert. Eine Laute hatte fast jeder im Haus. Sie war leichter zu transportieren als ein Tasteninstrument, und die Werkstätten in Füssen, Padua oder Venedig funktionierten seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert als Manufakturen, in denen Lauten zu Tausenden in Arbeitsteilung hergestellt wurden.

Das Berliner Musikinstrumenten-Museum besaß vor dem Krieg zahlreiche kostbare Lauten, die sämtlich dem Krieg zum Opfer fielen. Aber man konnte wieder ein paar wertvolle Instrumente erwerben, die in der Ausstellung bestaunt werden können.

In einer groben Einteilung der vielgestaltigen Lauten wird häufig zwischen Renaissancelauten und Barocklauten unterschieden. Diese Unterteilung orientiert sich an musikgeschichtlichen Epochen – der Epoche der Renaissancemusik von ca. 1400 bis 1600 und der Barockmusik von ca. 1600 bis 1750. Die Laute und ihre Musik blühten ganz besonders zwischen 1590 und 1630, dem Goldenen Zeitalter der Laute.

Die sechschörige Renaissancelaute entstand im Laufe des 15. Jahrhunderts. Unter der Bezeichnung „Chor” versteht man bei Zupfinstrumenten in der Regel ein Saitenpaar auf gleicher Tonhöhe oder im Oktavabstand; gelegentlich zählt man aber auch eine einzelne Saite als „Chor” mit. Wird von einer sechschörigen Renaissancelaute gesprochen, dann ist eine Laute gemeint, die mit fünf Saitenpaaren und einer Einzelsaite (der höchsten Saite) bespannt ist. Äußerlich erkennt man die Renaissancelaute an ihrem nach hinten „geknickten” Hals; man spricht instrumentenkundlich auch von einer Knickhalslaute. Ihre Stimmungen waren sehr vielfältig; häufig standen die Chöre in folgenden Intervallabständen: Quarte–Quarte–Terz–Quarte–Quarte.

Während man für das Spiel der Laute in der Frühzeit ein Plektron verwendete, ging man im 16. Jahrhundert dazu über, sie mit den Fingerkuppen – nicht Fingernägeln! – zu spielen und konnte damit komplizierte mehrstimmige Musik zu Gehör bringen.

Im Privatbesitz des Berliner Lautenisten Bernd Romahn befindet sich Stephen Murphys Nachbau einer sechschörigen Renaissancelaute nach dem Vorbild von Lauten aus der Innsbrucker Werkstatt von Georg Gerle (1520–ca. 1589). Mit solch einem Nachbau versucht man, dem Klang der Renaissancelaute nahezukommen, wie sie etwa zu Lebzeiten von Komponisten wie Pierre Attaingnant (ca. 1494–ca. 1552) geklungen haben könnte.

Hörbeispiel

Die Glasharmonika

Der Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann Benjamin Franklin (1706–1790) hat nicht nur den Blitzableiter erfunden und den Slogan „Time is money” geprägt, sondern auch ein recht sonderbares Musikinstrument entwickelt: die Glasharmonika.

Jeder, der einmal Weingläser verschiedener Größe mit unterschiedlich viel Wasser gefüllt hat, weiß, dass Töne entstehen, wenn man die Finger befeuchtet und mit ihnen die Ränder der Gläser kreisend bestreicht; die Tonerzeugung erfolgt also durch Reibung (Friktion). Eine Glasharmonika funktioniert ganz ähnlich: Unterschiedlich große Glasschalen (auch Kalotten genannt) sind auf einer drehbaren Achse angebracht. Links befinden sich die großen Kalotten; von links nach rechts werden die Schalen immer kleiner. Vor dem Spiel werden die Kalotten und ebenso die Finger mit Wasser benetzt. Wird die drehbare Achse über ein Tretpedal in Bewegung versetzt (ähnlich wie bei der alten Nähmaschine), fangen die Kalotten an, sich zu drehen. Je nachdem, welche Kalotten nun mit den befeuchteten Fingerspitzen berührt werden, erklingen unterschiedlich hohe Töne. – Die Glasharmonika hat einen ätherischen, kristallklaren Klang. Benjamin Franklin schreibt über das Instrument, "dass es von unvergleichlich sanftem Ton ist, wie kein anderes Instrument".

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) hat eigens für die Glasharmonika ein Adagio in C-Dur (KV 617a) komponiert. Das Berliner Musikinstrumenten-Museum besitzt eine Glasharmonika aus dem frühen 19. Jahrhundert (Kat.-Nr. 812), auf der Christa Schönfeldinger das Mozart’sche Adagio eingespielt hat (Hörbeispiel).