Bereichsnavigation

Musikautomaten

Die europäische Aufklärung und Romantik sind die Blütezeit der Musikautomaten, beginnend mit Standuhren mit Harfen- und Flötenwerken hin zu Androiden, die körperliche Bewegungen beim Musizieren nachahmen. Ihre Wirkung entfalteten sie auf vielen Bühnen: in bürgerlichen Konzertsälen, Palästen, im Freien, in der Werkstatt oder bei Wissenschaftsvorführungen. Sie reichte von purer Faszination bis hin zur Erkenntnis akustischer Phänomene. Das Spiel der Musikautomaten regte weitere Künste an, so auch die Literatur E. T. A. Hoffmanns.

Entdecken Sie die Musikautomaten in der Sammlung des MiM!

Hier einige Beispiele:

Die Flötenuhr

Eine Flötenuhr erwähnt E. T. A. Hoffmann in einem Brief an seinen Freund Theodor Gottlieb von Hippel vom 15. März 1797:

Ich liebe nicht mehr die Musik — es ist wahr, was Jean Paul sagt, die Musik legt sich um unser Herz, wie die Löwenzunge, welche so lange kitzelnd und juckend auf der Haut liegt, bis Blut fließt! — so ungefähr lautet die Stelle — Sie macht mich weich wie ein Kind, alle vergeßne Wunden bluten aufs neue — Neulich war ich mit jenem Mädchen zusammen — in der frohsten Laune — die untergehende FrühlingsSonne warf noch die letzten Strahlen durchs Fenster — alles war so in lieblicher Haltung — ihre Figur schien in den Atomen, welche der Strahl sichtbar machte, zu schweben, und ich fühlte halb zu ihr hinüber gebogen ihren sanften Hauch auf meiner glühenden Wange, — ich war glücklich und wollt’s ihr sagen, — das Wort erstarb mir auf der Zunge, als es sechs schlug, und die FlötenUhr das Mozartsche Vergißmeinnicht in feierlichen Tönen spielte — die lange Wimper ihres Auges senkte sich, und ich fiel in meinen Stuhl zurück — zwei — drei Verse, ich dachte an die Worte

Denk daß ich’s sei, wenn’s laut in Deiner Seele spricht […]

Hörbeispiel

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Andante für eine Walze in eine kleine Orgel

in F-Dur

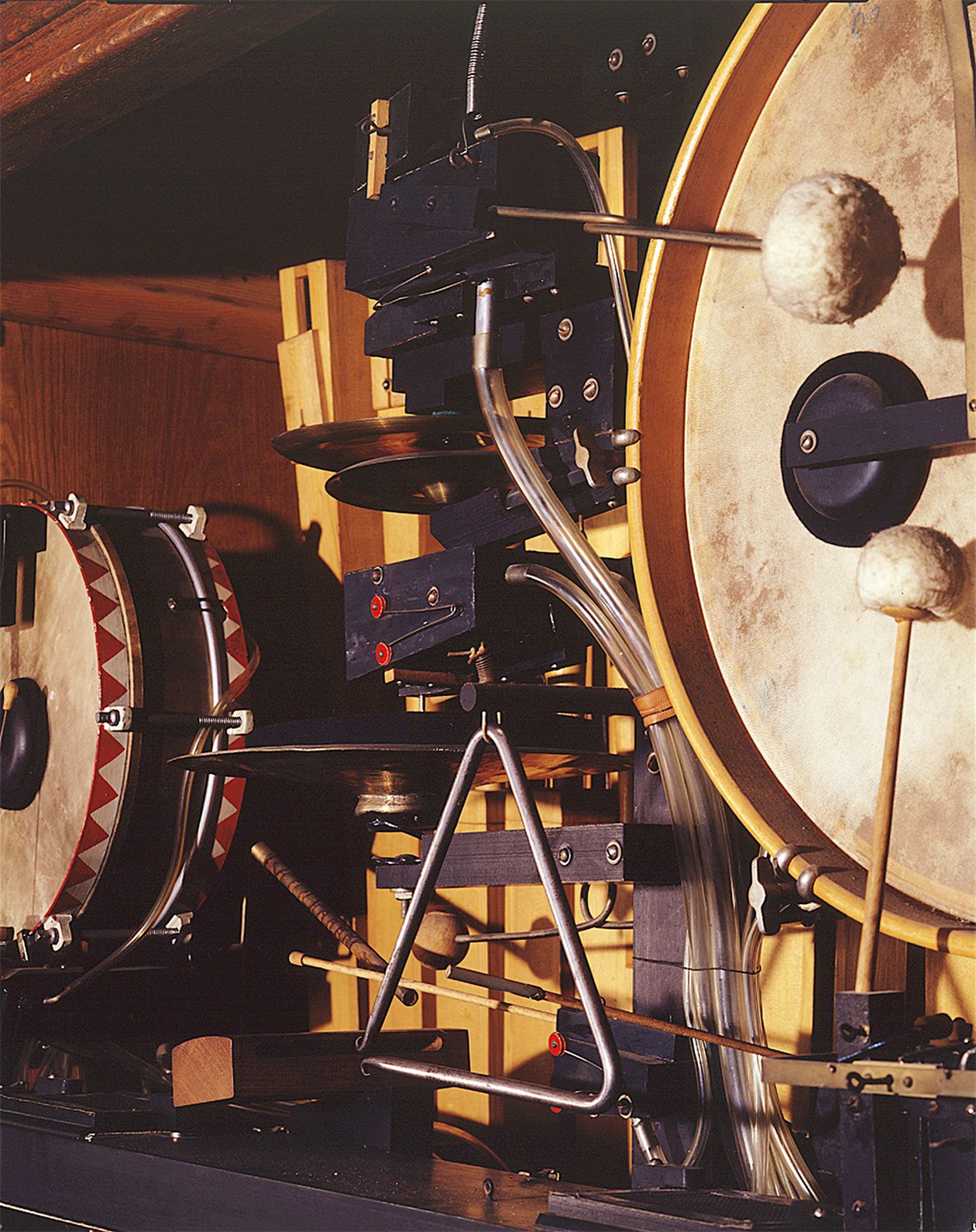

Das Orchestrion

Ein Orchestrion erwähnt E. T. A. Hoffmann in der Erzählung "Die Automate":

Der Professor ging nur flüchtig an dem Orchestrion und den Spieluhren vorüber und berührte kaum merklich die Automate; dann setzte er sich aber an den Flügel und fing pianissimo ein marschmäßiges Andante an; bei der Reprise setzte der Flötenbläser die Flöte an den Mund und spielte das Thema, nun paukte der Knabe richtig im Takte ganz leise auf der Trommel, indem der andere einen Triangel kaum hörbar berührte. Bald darauf fiel das Frauenzimmer mit vollgriffigen Akkorden ein, indem sie durch das Niederdrücken der Tasten einen harmonikaähnlichen Ton hervorbrachte! Aber nun wurde es immer reger und lebendiger im ganzen Saal, die Spieluhren fielen nacheinander mit der größten rhythmischen Genauigkeit ein, der Knabe schlug immer stärker seine Trommel, der Triangel gellte durch das Zimmer, und zuletzt trompetete und paukte das Orchestrion im Fortissimo dazu, daß alles zitterte und bebte, bis der Professor mit seinen Maschinen auf einen Schlag im Schlußakkord endete.

Hörbeispiel

Con Conrad (1891–1938)

Lonesome and Sorry

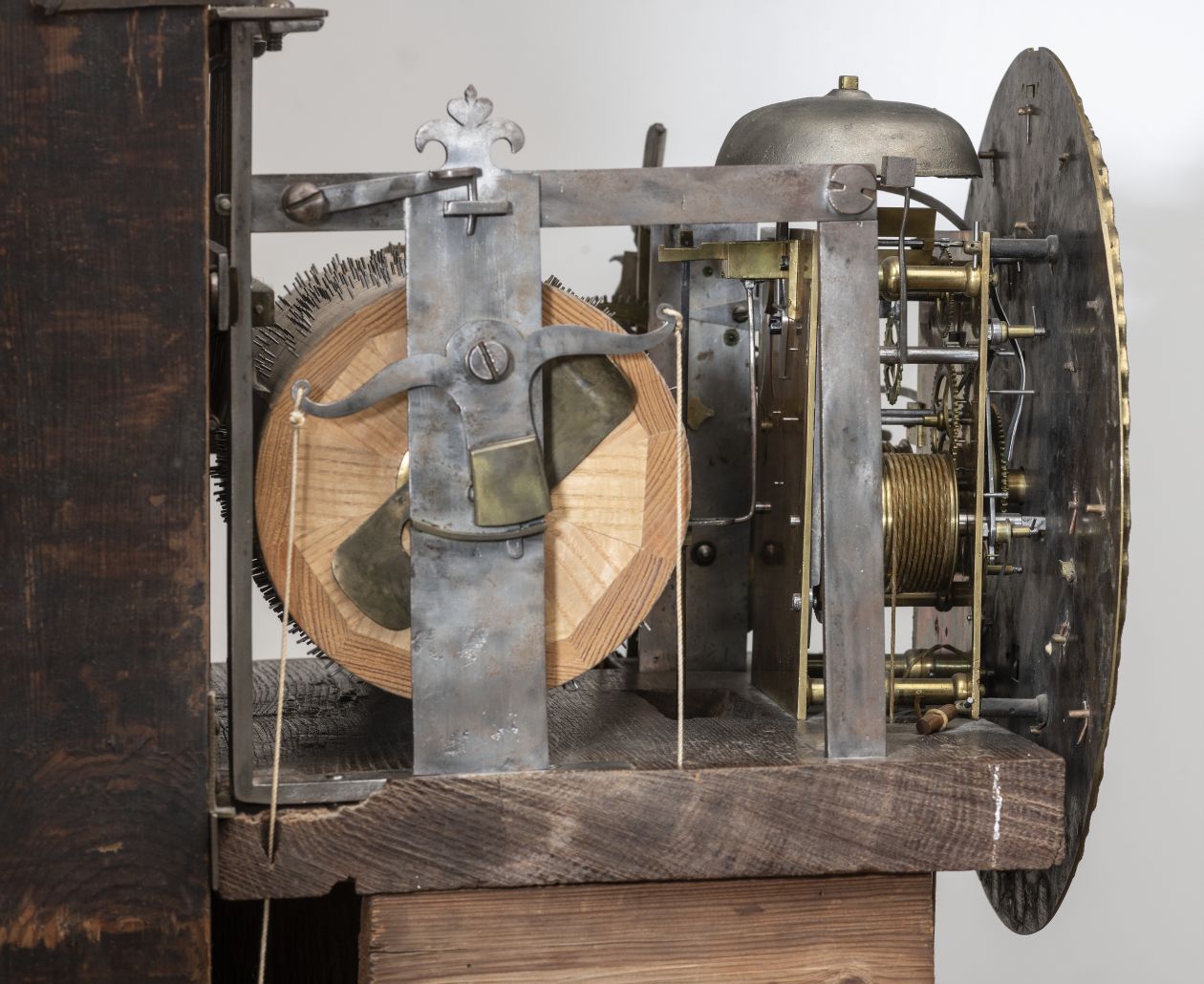

Die Harfenuhr

Und wieder "Die Automate":

"Ich muß dir ganz beistimmen", sagte Ferdinand, "denn du hast nur in Worten deutlich ausgesprochen, was ich längst und vorzüglich heute bei dem Professor im Innern lebhaft gefühlt. Ohne so ganz in der Musik zu leben und zu weben, wie du, und ohne daher für alle Mißgriffe so gar empfindlich zu sein, ist mir doch das Tote, Starre der Maschinenmusik von jeher zuwider gewesen, und ich erinnre mich noch, daß schon als Kind in dem Hause meines Vaters mir eine große Harfenuhr, welche stündlich ihr Stückchen abspielte, ein recht quälendes Mißbehagen erregte. Es ist schade, daß recht geschickte Mechaniker ihre Kunst dieser widrigen Spielerei und nicht vielmehr der Vervollkommnung der musikalischen Instrumente zuwenden."

Hörbeispiel

Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)

Marsch, aus: 18 Stücke für eine Spieluhr