Bereichsnavigation

Wie echt ist das "Beethoven-Streichquartett"?

Bei der Erforschung von Musikinstrumenten steckt der Teufel oft im Detail. Die Zusammenarbeit von Musikwissenschaftler:innen und Restaurator:innen ermöglicht es, die Geschichte von „Beethovens Streichquartett“ nachzuvollziehen.

von Thea-Olivia Beger und Barnes Ziegler

Ohne eine großzügige Geste wäre der Provenienz des Beethoven-Quartetts wahrscheinlich kaum mehr Beachtung geschenkt worden: 1995 erhielt das Beethoven-Haus Bonn das Angebot, für einen symbolischen Preis eine Violine anzukaufen, auf deren Rückseite ein eingekratztes B und das persönliche Siegel Ludwig van Beethovens prangten. Diese Merkmale – ebenso wie der Zettel „Amati 1676“ – legen nahe, dass die Violine Teil eines Streichquartetts ist, welches Beethoven von seinem Freund und Mäzen Fürst Karl von Lichnowsky geschenkt wurde. Das Problem: Im Beethoven-Haus wurden bereits vier Instrumente ausgestellt, die als die Lichnowsky-Schenkung galten. Die Instrumente wurden als Dauerleihgaben durch den berühmten Geiger Joseph Joachim im Jahr 1890 an das Beethoven-Haus in Bonn vermittelt. Sie wurden 1861 vom Weinhändler Peter Jokits dem preußischen Staat gestiftet und gingen später an die Vorgängerinstitution des heutigen Musikinstrumenten-Museums Berlin, zu dem sie noch heute gehören. Angeregt durch das Auftauchen dieser bisher unbekannten Violine begann der Musikwissenschaftler Kai Köpp, die Geschichte der Berliner Instrumente zu erforschen.

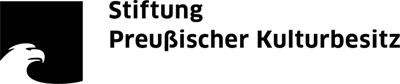

Bei historischen Streichinstrumenten ist diese Forschung nicht sehr einfach, da sich die Objekte nur in stilistischen Details unterscheiden, welche schwer mit Worten zu beschreiben sind. Als Authentifikationsmerkmal dienen hier oft Brandstempel oder sogenannte „Zettel“ der Hersteller im Inneren der Instrumente. Letztere kann man jedoch bei einer Reparatur mit Leichtigkeit herauslösen und mit anderen vertauschen. Neben dieser Form der Fälschung (Zettel bekannter Geigenbauer wurden nicht selten in weniger wertvolle Geigen geklebt, um sie aufzuwerten), ist die Kopie historischer Instrumente (z.B. jener Stradivaris) seit Jahrhunderten gang und gäbe.

Die Geschichte der Instrumente des „Beethoven-Streichquartetts“ aus der Sammlung des Berliner Musikinstrumenten-Museums zeigt diese Probleme auf besondere Art und Weise: Alle tragen sie Zettel mit Namen berühmter italienischer Geigenbauer, die sich jedoch bei genauerem Hinsehen höchstwahrscheinlich als Fälschungen entpuppen.

Vor allem an der Bratsche Kat.-Nr. 309 (Abb. 1) wird dies deutlich – Instrumente mit einem ähnlich gewellten Umriss wurden sonst nur von der Füssener Geigenbauerfamilie Gedler hergestellt. Subtilere Merkmale wie die Form der F-Löcher oder die Wölbungen von Decke und Boden ließen bereits 1931 den Berliner Geigenbaumeister Otto Möckel an der Echtheit der Zuschreibung zweifeln.

Trotzdem bleiben die Zettel ein wichtiges Merkmal zur Identifikation der Instrumente, da ihr Inhalt auch von Laien leicht erfasst werden kann und sie daher häufig in den Dokumenten zu Instrumenten zu finden sind. Glücklicherweise handelt es sich höchstwahrscheinlich um die gleichen Zettel wie zu Beethovens Lebzeiten, wie im Folgenden noch gezeigt wird. Besonders interessant sind die Zettel der 2. Geige und des Cellos, da sie für einige Verwirrung bei der Erforschung der Geschichte dieser Instrumente gesorgt haben.

Der Zettel der Geige (Kat.-Nr. 307) lautet „Nicolaus Amatus Cremonen. Hieronymi Fil., ac Antonij Nepos Fecit. 1690“, dabei sind die letzten beiden Ziffern des Jahres handschriftlich eingetragen worden.

Das Cello (Kat.-Nr. 310) hingegen ist laut Zettel eine Arbeit von „Andreas Guarnerius fecit / Cremone Anno 1675.“ (Abb. 2) Interessanterweise sind die letzten Ziffern hier gedruckt und nicht, wie zu der Zeit typisch, händisch eingetragen.

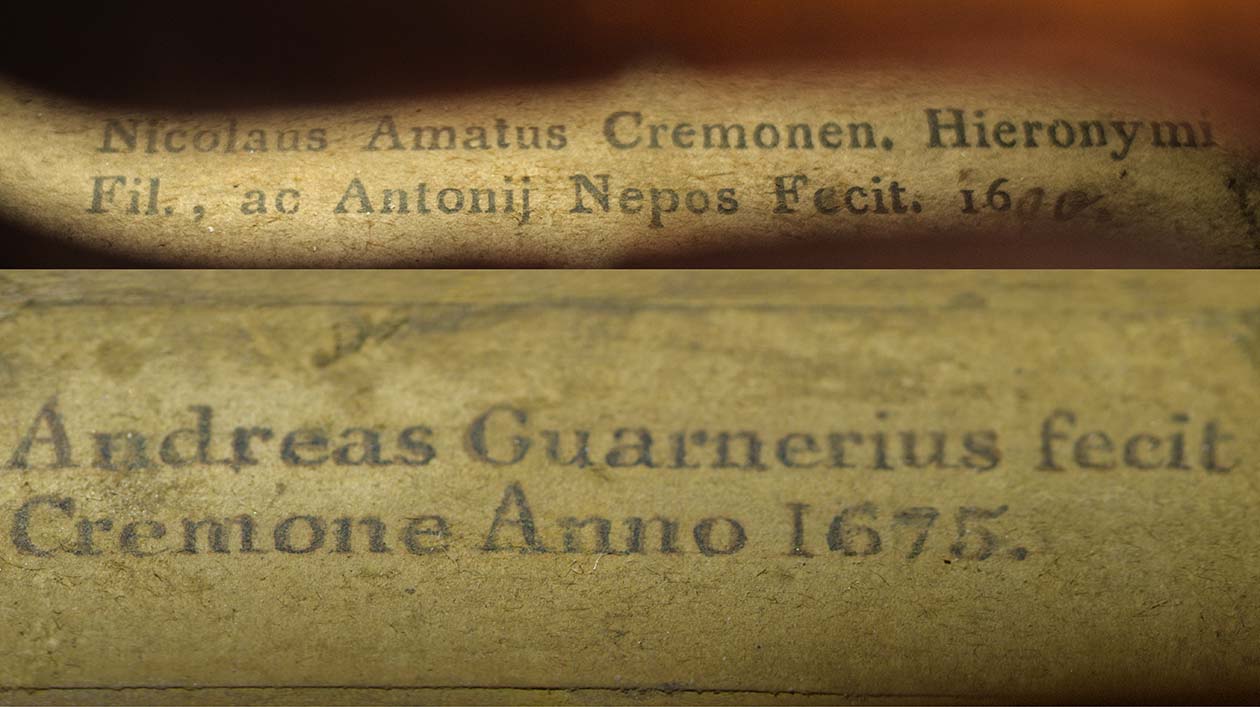

Die Instrumente tragen neben diesen Zetteln jedoch auch weitere Merkmale, mit denen Beethoven sie als seinen Besitz kennzeichnete, und die heute für die Erforschung ihrer Geschichte besonders wichtig sind. Auf der Unterzarge des Cellos befindet sich beispielsweise ein etwa 5cm breiter Zettel, auf dem der Name „Beethoven“ in Beethovens eigener Handschrift geschrieben steht. Das Cello ist das einzige Instrument der Gruppe, das eine solche Aufschrift trägt (Abb. 3).

Auf dem Boden der Geige (Kat.-Nr. 307) ist unterhalb des Bodenblättchens eine Stelle erkennbar, an der der historische Lack abgetragen ist. Außerdem zeigt das Holz braune bis schwarze Flecken. Die Stelle ist rechts und links von zwei starken, schrägen Schnitten begrenzt, die ein Trapez bilden. Auch wenn es sich nicht zweifelsfrei bestätigen lässt, liegt die Vermutung nahe, dass sich hier ebenfalls ein aufgeleimter Zettel befand, welcher mit zwei kräftigen Schnitten zugeschnitten wurde. Warum er heute nicht mehr dort ist, lässt sich nicht eindeutig sagen. Vielleicht wurde er entfernt, als das darüber liegende Bodenblättchen bei einer Reparatur erneuert wurde (Abb. 4).

Alle vier Instrumente tragen ein im oberen Teil des Bodens eingeritztes „B“. Der Blick durch das Mikroskop zeigt dunkle, zum Teil metallisch glänzende Ablagerungen in den Rillen, was die Verwendung eines harten und spitzen Bleistifts vermuten lässt (Abb. 5).

Sowohl die erste Geige (Kat.-Nr. 308) als auch die Bratsche (Kat.-Nr. 309) tragen große Siegel knapp unterhalb des Bodenblättchens. Sie zeigen die Initialen „LVB“ in einer verschlungenen Schrift. Der dazugehörige Siegelstempel ist heute zusammen mit den Instrumenten im Beethoven-Haus ausgestellt. Sie lassen sich also eindeutig Beethoven zuordnen. Die Bratsche besitzt noch ein weiteres kleineres Siegel auf dem Bodenblättchen, das das größere am Rand überdeckt und folglich später auf das Instrument gekommen ist. Leider ist dieses Siegel stärker abgenutzt als das Beethovens, was eine Zuordnung erschwert.

Viele dieser Merkmale sind der Beethoven-Forschung schon lange bekannt, denn als am 24.11.1846 eine Violine Ludwig van Beethovens zum Verkauf angeboten wird, sieht sich der Musiker und Musikaliensammler Aloys Fuchs genötigt, die Öffentlichkeit in einem Zeitungsartikel über Beethovens Streichinstrumente zu informieren. Der Komponist habe nicht nur eine Violine, sondern gleich ein ganzes Streichquartett besessen, „welches ihm von seinem fürstlichen Gönner und Freunde Lichnowsky“ geschenkt worden sei.

Fuchs erwähnt als Identifikationsmerkmale der Instrumente ein von Beethoven eingeritztes „B“ und ein Siegel auf jedem der vier Instrumente. Auch die auf den Zetteln vermerkten Erbauer und Jahreszahlen werden von Fuchs genannt. Damit gibt er die bis dahin umfangreichste erhaltene Schilderung der Instrumente und macht außerdem Angaben zu ihren aktuellen Besitzern. Die Bratsche und eine Violine wurden beispielsweise von Beethovens Freund Karl Holz im Rahmen der Nachlassversteigerung erworben. Während die Beschreibung dieser beiden Instrumente mit den Instrumenten Kat.-Nr. 308 und 309 des Musikinstrumenten-Museums übereinstimmt, weichen die Jahreszahlen der zweiten Geige (Nicolaus Amati 1667) und des Cellos (Andreas Guarneri 1712) von den Instrumenten Kat.-Nr. 307 und 310 ab.

Die Gruppe, wie sie heute im Besitz des Musikinstrumenten-Museums ist, wurde in den 1850er Jahren von dem Leipziger Kunstsammler Carl Gotthelf Böhme mit Unterstützung von Karl Holz zusammengeführt. Holz verkaufte diesem die zwei Instrumente aus seinem eigenen Besitz (Violine Kat.-Nr. 308 und Viola Kat.-Nr. 309) und vermittelte den Kauf der Geige Kat.-Nr. 307 mit einem „Amati“-Zettel, die Beethoven schon vor seinem Tod dem Geiger Ignaz Schuppanzigh überlassen hatte. Drei Monate vor Böhmes Tod verkauft ihm Holz das letzte Instrument, das Violoncello mit Beethovens autographen Namenszug.

Durch den Fund der Violine im Jahr 1995 wurde die Diskussion um die Echtheit dieser Gruppe neu entfacht. Der Musikwissenschaftler Kai Köpp vermutete, dass eine Violine sowie das Cello der Lichnowsky-Schenkung ausgetauscht worden waren. Die historischen Quellen stützen diese Vermutung. Und wirklich tauchte wenig später ein Cello auf, das die von Fuchs beschriebenen Merkmale aufweist.

Aber was ist mit den anderen beiden Instrumenten ohne Siegel? Auch sie weisen Zeichen des berühmten Komponisten auf, wie z.B. das eingeritzte „B“. Auch der Namenszug auf dem Cello ist unbestritten von Beethovens Hand. Dass auch die Geige einen solchen Zettel besessen haben könnte, bestärkt die Vermutung, macht aber auch klar, dass sie wahrscheinlich nicht zur lichnowskischen Schenkung gehörten. Auch in den historischen Dokumenten finden sich Erwähnungen dieser Instrumente, die sie dem Besitz Beethovens zuschreiben.

Die Instrumente stellen eine Besonderheit in der Provenienzforschung der Streichinstrumente dar. Beethovens eindeutige Markierung seines eigenen Besitzes, seine Berühmtheit sowie der aufgrund dessen früh einsetzende Reliquienkult machen es überhaupt erst möglich, ihre Geschichte nachzuvollziehen. Es ist dagegen deutlich schwerer, die Geschichte von Instrumenten zu erforschen, deren Besitzer nicht berühmt waren. So bleibt auch die Zeit, bevor die Instrumente Beethoven gehörten, leider im Dunkeln.